馬軍:必須拿出量化的指標才能夠立得住腳

主持人(盧思騁):各位觀眾朋友,大家下午好!這裏是騰訊網綠色頻道的現場直播。

2008

年

5

月

1

號開始實施的《環境資訊公開辦法(試行)》現在已經有兩年的歷史,今天正好是一個好時機,我們討論一下環境資訊公開在中國有哪些新的進展值得大家關注。

我是今天訪談的特邀主持人,是阿拉善

SEE

生態協會秘書長,今天我們的兩位嘉賓是作為

NGO

代表的公眾環境研究中心主任馬軍,和企業界代表大成食品(亞洲)有限公司主席韓家寰,韓總也是阿拉善生態協會這一屆的會長。今天我們還有十多個傳媒一起參加這個訪談,包括《財經》雜誌、《中國環境報》、《

WTO

經濟導刊》、《中國新聞週刊》、《中國經濟導報》、《中國經濟時報》、《中國聯合商報》、《求是小康》雜誌、《能源》雜誌、中外對話

(chinadialogue.net

)等媒體。等一下希望台下的記者朋友有問題的話可以隨時舉手提問。

首先我想問一下馬軍,你是做

NGO

的,政府提出了《環境資訊公開辦法(試行)》已經有兩年的時間,兩年以來,你有什麼觀察呢?我們是否做得好呢?

馬軍:我想

《環境資訊公開辦法(試行)》是一個非常重要的法規,因為在中國越來越多的人認識到環境保護問題必須有廣泛的公眾參與才能得到加強,公眾參與的前提條件是要有資訊的公開。

這個

《環境資訊公開辦法(試行)》奠定了一個基本的環境資訊公開的法規和政策的基礎。兩年以來,我們持續的觀察它執行的情況。為了更好的評價它,我們和自然資源保護委員會也就是

NRDC

一起合作開發了一個環境污染源資訊公開指數或者叫

PITI

指數。這個指數的目的是為了確定在環境資訊公開的元年,它的基準線在什麼地方。哪些地方做得好,哪些地方還存在問題。

我們做這樣的一個評價,主要的發現是

環境資訊公開在中國已經取得了一定的進展,但還處於一個比較基本的水準。

主持人:我們在媒體上注意到最近也有挺多的關於你們那份報告的報導,因為這個報告是第一次一種民間的、純粹沒有官方背景的、對政府環境資訊公開的做法的一個評價,有

113

個城市被納入你們的評價體系裏面。能不能跟我們觀眾交待一下,我們憑什麼相信你們的評價是客觀的有說服力的,你們的方法是什麼?

馬軍:這是一個非常重要的問題,因為

作為民間來講,很少對政府的行為能夠進行這樣的評價。但由於是涉及環境資訊公開的問題,我們作為公眾如果得不到這樣的資訊的話,理論上講得分就是零。所以對於這個問題恰恰可以從民間的角度去進行這樣的評價。

但是在評價的過程中,我們也是注意到了以下的幾個方面,比如說我們評價的指標,是一個比較全面的、涵蓋了與環境監管和環境管理相關的八個不同的指標。其中三個是非常重要的方面,就是日常監測的一些違規超標記錄的公示、公眾投訴舉報的公示,還有已申請公開的。同時在這個方法中,我們強調了它的量化。

我們在和相關方面進行溝通的時候,特別是和環保部門溝通的時候,環保部門的專家提到你們不要認為你們是專家,對於這樣一個敏感的問題你們必須拿出量化的指標你才能夠立得住。不然的話,你不能以專家評價的說法去任意給這些部門打分。

所以我們就把八個指標,每一個區分成了四個特性,有系統性、及時性、完整性和用戶友好性。每一個特性區分成六檔不同的指標,每一檔的區分又有很嚴格的量化標準。所以最後都是從資料上導出去的,這個資料的基礎就是現在已經達到六萬條的各地公佈的這些違規超標企業的記錄。

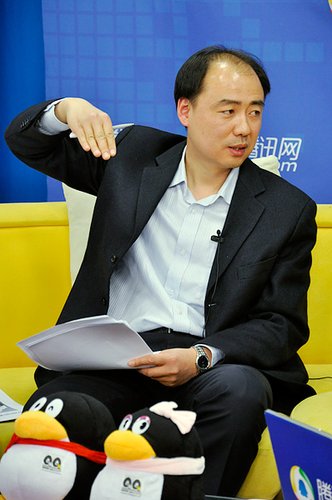

馬軍

公眾環境研究中心(

IPE

)主任,中國水污染地圖、空氣污染地圖創建者

馬軍:

113

個城市平均分只有

31.06

,多數城市沒有達到國家的法規要求

主持人:

能不能簡單跟我們觀眾說一下,根據你們的打分體系出來的結果,我們

113

個城市做的大概怎麼樣?是屬於中上呢?中下呢?大概是怎麼樣的一個狀況?描述一下。

馬軍:這是一個

100

分的系統,在這

100

分裏面,最後的平均分只達到了

31.06

分

。

主持人:

不能算是讓人滿意吧。

馬軍:我們這裏有

60

分是基於我們國家的環保的法規來的。

主持人:

如果裏面有

60

分的比例是按照國家的法律法規的規定來去給的,如果平均分只有

30

幾分的話,換句話說,國家的要求它們也沒能夠達到。

馬軍:

應該講多數城市沒有達到國家的法規要求,其中真正達到要求,也就是處於

60

分以上的(我們暫且算它已經達到要求),數量只有四家。

主持人:

我看那個報告也注意到一個非常有趣的現狀,因為你那個指標體系有很多不同的項目,單項的打分個別城市其實做得不錯,有的甚至

80

分、

80

分以上。你們在報告裏面也提出全明星的陣容,背後是什麼樣的理念?對於後面我們鼓勵不同的城市在環境資訊公開進一步完善有什麼提法?

馬軍:

這主要是跟我們評價的目的有關係,我們評價的目的並不在於僅僅揭示大家都做得非常不好,或者說這個問題在中國沒有辦法解決。

我們的目的是要確認到底在哪些方面做得不好,同時要能夠識別一些好的案例。這些案例由於它是來自實踐的,應該有更強的可複製、可推廣的性質。所以在這個過程中,我們就把各地良好的案例,在每個單項上做得最好的,把最高分組合在一起形成了一個像籃球比賽裏的全明星陣容。這個全明星陣容的打分已經接近了

90

分。也就是說實際上各地通過相互的借鑒,是能夠迅速的在中國現有的社會經濟政治的條件之下也可能迅速的提升的。

比如說北京、上海、重慶這三個大的直轄市,上海是在日常違規超標這方面做得非常突出,它

2003

年就開始定期的公佈,而北京和重慶在公共投訴舉報方面做得非常突出,由於他們各自還存在一條比較短的腿,另外一個方面做得不好,所以它的總分就遠遠低於像寧波這樣的城市。如果他們能夠相互的借鑒他們就可以很快的提高。

主持人:

可以整體水準一起提高。

馬軍:

而且可以迅速的提高。

訪談主持人:盧思騁

阿拉善

SEE

生態協會(

SEE

基金會)秘書長

韓家寰:上市公司特別有揭露資訊的義務,特別是環境資訊的公開

主持人:

我想問一下韓總,從企業來講,對於政府對環境資訊的要求你們是怎麼看的?對於像馬軍和公眾環境研究中心他們做的這些努力,你們是怎麼看的?你們覺得是一種壓力還是一種鼓勵呢?

韓家寰:整個市場經濟的核心是資訊,資訊要對稱,要揭露,市場才會變得有效率,在市場訊息裏面,其實很重要的是企業的資訊。

我覺得馬軍很聰明,上市公司通常是比較大,比較有影響力的企業。上市公司特別有揭露資訊的義務,從這方面來下手,讓企業更積極的揭露所有有關的資訊,我覺得是一個非常聰明而且有效的方法。特別在這個環境資訊公開這件事情上。

比如說在香港的上市公司,港交所最重視的是揭露,大股東不能欺負小股東,管理當局不能做肥貓,你不能有利益團體的交易,最大的核心就是你要揭露資訊,包括所有跟股東投資者有關風險的資訊。

馬軍帶來的一個概念對我們這些上市公司來講是一個綠色的機會,但是有綠色風險的,那是最起碼的一個標準,綠色風險是指違反國家的法令已經被環保單位把這個資料公佈了,你總要面對這個事情,你要對你的股東做解釋。

這是一個非常聰明的做法。

我覺得對很多上市公司來講,大家會開始覺得這個很重要,而且會開始積極的配合,我覺得是一個非常好的方式。這可能是全世界首先利用這樣的一個媒體或者是這樣的一個壓力讓企業界重視環保,我非常尊敬這個做法。

主持人:

這個話題韓總引回來,雖然這個報告沒有在國內發表,在媒體上我們也注意到公眾環境研究中心跟香港政策研究所最近公佈了一個報告,在香港發表的,是叫《克服披露缺陷香港有責》。在港交所上市的公司,他們化學資訊披露的情況,馬軍能夠跟我們說一下你們的報告有哪些發現嗎?

馬軍:

這裏面有幾個重要的發現,第一個就是在香港聯交所上市,當時統計有

1000

多家企業裏面,涉及到

175

家企業,他們在大陸的一些生產的過程,有超標違規、違反中國法規的情況。

第二,這些企業超標違規的情況還是相當嚴重的,不是說一般的一次性的。而是涉及一共

750

條以上的超標違規的記錄,其中有些排放不是一般性的污染物而是有毒有害的物質,其中有些直接威脅到了公眾和環境的健康。所以我們得出的這個結論是,一些在香港籌集到的資金,至少其中的一個部分,可能支援了污染企業的生產過程,對民眾帶來了危險。

另一個重要的發現是他們的披露情況是非常有限的,我們幾乎在這些企業的官網上,在年報�